Cammino Lauretano

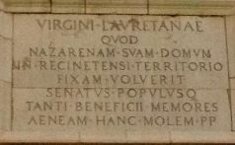

RESPUBLICA RECINENSIS

.jpg)

Antica preghiera alla Madonna Lauretana recitata a Recanati

In Civitate Iustitiae Domus Mea

Et locus habitationis gloriae meae

OREMUS

Onnipotens sempiterne Deaus, qui in Territorium nostrum,

per manus Angelorum, Domus Beatae Mariae Virginis

transferre dignatus es:

concede nobis famulis tuis tanti beneficii laetitiam,

ut sicut ejus muros veneramur in terris,

ita ejusdem Virginis intercessione

haec Civitas tua Recanatensis et nos

protegamur in coelis.

Per Christum Dominum nostrum. Amen.

+++

Nella Città della Giustizia la mia Casa

e il luogo di abitazione della mia gloria

PREGHIAMO

Onnipotente eterno Dio, che nel nostro Territorio,

per mano degli Angeli, ti sei degnato trasferire

la Casa della Beata Vergine Maria,

concedi a noi tuoi fedeli

la letizia di tanto beneficio,

perché come veneriamo in terra le sue mura,

così per intercessione della stessa Vergine

questa tua Città Recanatese e noi

siamo protetti nel cielo.

Per Cristo nostro Signore. Così sia.

LE ORIGINI

Dell'origine del primo centro abitato di Recanati non si hanno notizie certe. Sicuramente i territori circostanti furono abitati già in epoca preistorica dalla popolazione dei Piceni, diffusi nella regione.

In epoca romana, lungo la valle del fiume Potenza, allora navigabile, sorsero due importanti città: Potentia, in corrispondenza della foce, ed Helvia Recina o anche detta Ricina, verso l'interno. A causa dell'invasione dei Goti condotta da Radagaiso intorno al 406 d.C, che misero a ferro e a fuoco la zona, la popolazione cercò rifugio sulle colline. Si ritiene che tanto Recanati, quanto Macerata debbano la loro origine a quell' antica città. Il nome Recanati, in latino "Recinetum" e "Ricinetum" indica anchesso la derivazione della città da Ricina. Recanati poi si andò a poco a poco formando con la riunione di alcuni piccoli luoghi posti sullo stesso colle. Il castello di Monte Morello, il castello di San Vito, altrimenti detto Borgo di Muzio, il castello di Monte Volpino, e il borgo di Castelnuovo che in origine sembra si chiamasse il Castello dei ricinati.

MEDIOEVO

Nel XII secolo, sorto il dissidio tra la Chiesa e Federico Barbarossa, Recanati respinse il governo dei Conti che appoggiavano l'Imperatore, ed elesse i consoli. La città diventò un libero Comune. Fu amministrata dai consoli fino al 1203, poi adottò il sistema dei Podestà. Nel 1228 Federico II di Svevia favorito dai ghibellini, fece guerra al Papa. Recanati, in genere fedele al Papato, scelse di stare con Federico II. Per questo nel 1229, Recanati ottenne dall'imperatore Federico II la proprietà di tutto il litorale, dal fiume Potenza all'Aspio, con la facoltà di edificare un porto (oggi Porto Recanati). Ben presto però i recanatesi tornarono dalla parte del papato.

RINALDO ANTICI

La famiglia Antici, già Antiqui, ex Antiquiis, originaria di Recanati è probabilmente una famiglia di origini romane e compare nella cronaca della città fin da epoche lontanissime. Si hanno notizie certe prima dell'anno 1000 di Angeluccio, Prospero, Rinalduccio e Spedaliero Antici. La famiglia gia' nel XII secolo aveva raggiunto una certa notorietà nelle magistrature della città.

Nella V crociata ( 1217 - 1221), Rinaldo Antici fu comandante in capo dei Crociati piceni e in Palestina ricoprì la carica di "Vicario Imperiale per Nazareth", conferitagli dall'imperatore del Sacro Romano Impero Federico II. Rinaldo Antici mori' in Terra Santa durante la difesa di Nazareth.

Nel Marzo 1229 con la donazione della fascia costiera, Federico II concesse alla città di Recanati anche la facoltà di crearsi un porto e di costruire un castello, Castrum Maris, a difesa della Repubblica.

Lo stesso Federico II concesse ai figli di Rinaldo, Simone e Stefano, il Titolo di Conte Palatino, con concessione di trasmettere il titolo a tutti i futuri figli maschi. La leggenda vuole che la "Seconda Posa" della Santa Casa fosse avvenuta proprio nei possedimenti di questi due fratelli che però presto iniziarono ad approfittarsi dei pellegrini e poi anche a contendersi i guadagni causando l'utlima traslazione della Santa Casa. Il Conte Simone ebbe un figlio di nome Matteo il quale diede alla luce il Conte Rinalduccio Antici. Alcuni documenti di dubbia autentiticità attestano che Rinalduccio fece parte della spedizione dei Probi Viri della Marca che nel 1294 si imbarcarono alla volta di Nazarteh alla ricerca di prove inconfutabili dell'autenticità delle Sante Mura. Passarono molto tempo intervistando anziani che ancora rammentavano le antiche mura, ispezionando le fondamenta, facendo misurazioni e disegnando la pianta. La spedizione ritornò l'8 Giugno del 1297.

La Commissione presentò all'Assemblea cittadina la relazione del viaggio e le prove raccolte. Pertanto si recò a Loreto seguita da una vasta folla. Qui confermò le misure e la pianta della Santa Casa.

Una coincidenza strana risulta il fatto che tra il 1291 e il 1296 il Vicario di Papa Celestino V fosse proprio il Salvo, Vescovo di Recanati. Salvo era stato nominato Vicarius Urbis da Papa Nicolò IV nel 1291. Il Vicario in assenza del pontefice svolge funzioni giuridiche in spiritualibus (incluse indulgenze e reliquie).

LE RELIQUIE DELLA VERA CROCE

il primo frammento della Santa Croce fu donato da San Pietro Martire mentre altri due frammenti furono donati da Papa Gregorio XII.

La città era profondamente devota alla reliquia, ricevuta in dono dal domenicano Pietro da Verona. Il martire stava predicando contro l’eresia sulla piazza maggiore di Recanati davanti alla chiesa di San Domenico e per mostrare la natura prodigiosa della reliquia che portava con se, accese un fuoco e la gettò tra le fiamme. Recuperato il legno ignifugo, ne consegnò un frammento ai devoti commossi. Inizialmente la reliquia fu affidata alla confraternita di San Pietro martire, nata nel 1337 da albanesi, poi aggregata nel 1436 alla chiesa di San Domenico. Successivamente venne affidata alla Confraternita della Santa Croce ma custodita nella cappella gentilizia della famiglia Antici sempre nella Chiesa di San Domenico. Gli Antici fecero costruire anche una stauroteca.

Il Sacro Legno era affidato a tre custodi, dotati di altrettante chiavi per aprire le serrature della stauroteca: il priore e il dispensiere del convento di San Domenico, e il priore comunale di Recanati.

Nel 1417 Papa GREGORIO XII, al secolo Angelo Correr, dopo aver abdicato scelse la sua sepoltura nella Cattedrale di Recanati. Alla chiesa matrice il nobile veneziano donò due frammenti della Croce che portava sempre con se.

LA SANTA CASA

La Storia del Santuario si perde nella notte dei tempi nonostante l'Angelita abbia deciso di sua sponte la data di arrivo della Santa Casa fissandola al 10 dicembre 1294. Al contrario l'arrivo della Sacre Mura in territorio recanatese sembra essere molto antecedente.

La leggenda dice che gli angeli a posarono la prima volta nei pressi della località "Banderuola", dove ancora oggi sorge una chiesetta, ove era una selva di proprietà di una nobildonna di Recanati dal nome "Loreta", per cui i pellegrini dicevano: "Andiamo dalla Madonna di Loreta" e da tale espressione popolare venne poi dato il nome alla cittadina di Loreto. Nella selva di Loreta, furono dei pastori a vedere una luce abbagliante uscire dalle nubi e, dietro la luce, la casa. Il luogo era però troppo vicino al mare e dunque esposto ai pericoli delle incursioni turche; inoltre anche lì cominciavano ad accorrere malfattori per derubare i fedeli che giungevano in pellegrinaggio. Otto mesi più tardi la Casa è stata nuovamente spostata dagli angeli, su un terreno di proprietà di due fratelli, i conti Simone e Stefano Rinaldi di Antici, che però presto iniziarono ad approfittarsi dei pellegrini e poi anche a contendersi i guadagni. Di nuovo gli angeli, dopo quattro mesi, sollevarono in volo la casa e la posarono al centro della strada che da Recanati va al suo porto, e dunque in un luogo pubblico, che nessuno avrebbe potuto reclamare e sfruttare. Il luogo scelto si trovava sulla cima di una collina, il monte Prodo.

La nuova traslazione della gloriosa dimora era appena compiuta che il potere taumaturgico della casa cominciò subito a manifestarsi. I Dalmati accorrevano ad omaggiare il perduto tesoro (ce lo descrive anche il filosofo francese Montaigne in uno dei suoi diari). Predicatori ed eremiti si misero in viaggio, case, alberghi, ospizi per i ministri del culto e per i pellegrini si affollarono in poco tempo intorno alla casa di Maria. Le popolazioni marchigiane riempivano le strade che conducevano alla santa dimora. Uomini, donne, vecchi, fanciulli, gli stessi malati, preceduti da bandiere e da tamburi, si dirigevano incessantemente, di giorno e di notte, verso quello che era considerato un asilo di fede e di speranza, Incuranti delle dispute delle rivoluzioni e della guerra, d’inverno e d’estate, sotto il sole e sotto la pioggia, scalzi, essi domandavano alla Vergine onnipossente il riposo e la pace. Bonifacio VIII intanto proclamò il giubileo e altri pellegrini, masse enormi di stranieri ora accorrevano da Roma a Loreto, e provocavano coi loro racconti diretti, il movimento di altre masse di viaggiatori devoti. A mano a mano che l’entusiasmo cresceva, gli abitanti di Recanati si preoccupavano della sottigliezza e della debolezza delle sante mura. Posate sulla terra, senza fondamenta temevano per la stabilità delle mura. La città da un momento all’altro poteva rimaner priva del suo più prezioso tesoro. I Recanatesi costruirono intorno al sacro edificio un muro spesso e incrollabile, piantato su solide fondamenta, la preziosa reliquia venne sopraelevata e coperta da una volta e poco dopo circondata da portici, quindi da una chiesetta e infine dall’attuale Basilica. Ben presto le mura originarie vennero sopraelevate in laterizio e coperte da una volta. La prima citazione riguardante Loreto risale al 1315, dove si accenna a un rustico Sacello visitato da devoti fedeli. Il piccolo borgo che crebbe tutt'attorno fu chiamato Villa Loreti. Dopo solo una ventina d'anni dall'arrivo della Santa Casa si ha già la orazione di un vero e proprio borgo abitato. L'afflusso di pellegrini portava generose offerte, tanto che insieme ai devoti arrivarono anche i malfattori che assaltavano i pellegrini lungo il cammino. I rischi riguardavano anche gli ex voto di materiali preziosi e le donazioni che i Papi cominciarono a inviare a Loreto già dal XIV secolo. Si iniziò così la costruzione di mura di protezione. Per circa un secolo si protrasse la costruzione di un quadrilatero fortificato con quattro torri angolari sorvegliato giorno e notte da guardie. Nella Descriptio Marchiae Anconitanae del 1360 ad opera del cardinal Egidio Albornoz la Villa Sanctae Mariae de Laureto è elencata tra i "Castra" (fortificazioni) appartenenti al comune di Recanati.

Purtroppo i documenti che avrebbero potuto stabilire la data dell'arrivo della Santa Casa e che avrebbero potuto documentarne i retroscena e l'evoluzione della devozione e dei pellegrinaggi andarono perduti nell'incendio del Palazzo dei Priori nel 1322 durante la poco nota Crociata contro i ghibellini recanatesi.

LA CROCIATA CONTRO RECANATI

Gli anni dal 1311 al 1315 furono fra i più lugubri della storia recanatese. Le fazioni dei guelfi e dei ghibellini ardevano in città sempre con maggior fuoco. Recanati, storicamente legata alla parte guelfa, aveva nel Vescovo Federico e nella sua famiglia un forte sostenitore di quella parte, suscitando gelosia e acredine nell'altra parte. Così nel 1312 alcuni nobili ghibellini recanatesi, sostenuti dal podestà, dai magistrati e da molti consiglieri, assalirono le proprietà del Vescovo saccheggiandole. La Curia generale citò a comparire il Comune e le persone coinvolte, condannandoli al pagamento di mille lire di ravennati, causando così nuovi tumulti. La città cadde in mano ghibellina e vi rimase per due anni resistendo ai diversi assedi, finché Giovanni XXII mandò da Avignone un monito; il rettore della Marca, Amelio di Lautrec, mandò suo cugino Ponzio Arnaldo con ingenti forze, costringendo i ghibellini alla resa. Tutto sembrava tornato alla pace quando scoppiò la congiura: nella notte furono introdotti uomini armati di Osimo, comandati da Lippaccio e Andrea Guzzolini. Sopraffatto il Marchese, fecero prima strage del suo esercito, poi trucidarono i capi guelfi e le loro famiglie, senza risparmiare donne e bambini. Il Vescovo e il clero furono cacciati e chiunque fosse ligio al Papa fu carcerato. Questo costò alla città la scomunica e il trasferimento della sede vescovile a Macerata.

restando i ghibellini recanatesi ostinati nella ribellione, il Papa Giovanni XXII bandì in tutta Europa la Crociata contro Recanati e accordò a chiunque con le armi o con altro mezzo concorresse alla sua espugnazione quelle indulgenze che si accordavano a coloro che accorrevano in sussidio di Terra Santa. Venne così radunata una grande armata che iniziò a devastare il territorio della Repubblica. Nel 1322 il Marchese Amelio di Lautrec, preso al soldo come suo capitano Fulcieri de Calboli, fece assediare Recanati. I Recanatesi guelfi presero coraggio, cacciarono i ghibellini ed inviarono una ambasciatore al Rettore Amelio a cui consegnarono le chiavi della città. Questi, una volta entrato pacificamente in città, incendiò e distrusse le fortificazioni, le case dei capi ghibellini e il Palazzo dei Priori vendicando così l'omicidio del Nipote Ponzio Marresciallo della Marca trucidato in Recanati da infiltrati Osimani. Il perdono fu dato soltanto nel 1328, la Sede Vescovile nel 1354.

Il cardinale Egidio d'Albornoz, vescovo di Sabina, legato apostolico, in esecuzione della bolla inserita d'Innocenzo VI° (4 gennaio 1356, anno 4° del pontificato, data in Avignone) restituisce al paese di Recanati, cui per la sua rebellione contro l'autorità pontificia era stata tolta da Giovanni XXII° (1316-34) la sede vescovile per essere trasferita alla chiesa di San Giuliano di Macerata, il titolo di città, erige la chiesa di San Flaviano di Recanati in cattedrale e la unisce alla sede vescovile di Macerata, conferendo all'attuale vescovo di questa, Niccolò de San Martino, nonché ai di lui successori il titolo di vescovo di Recanati e Macerata, rilevando la precedenza della prima alla seconda, e disponendo particolarmente sulla ripartizione delle dignità e prebende fra le due chiese.

GLI STATUTI DELLA IUSTISSIMA CIVITAS

Il 13 settembre 1405 il Consiglio Comunale approvava una raccolta ordinata delle Costituzioni, Statuti e Ordinamenti della Città di Recanati divisa in quattro libri stampati col titolo: Diritti municipali, o Statuti dell'illustre Città di Recanati. Questi statuti furono chiesti dalla Città di Firenze come modello per la costituzione di un proprio corpo giuridico. La Repubblica di Recanati fu insignita del titolo di Justissima Civitas dai Priori del Comune di Firenze.

PAPA GREGORIO XII

E’ stato sepolto a Recanati il papa scismatico che fece la rinuncia durante il Concilio di Costanza (1415-18).

Durante lo scisma d’occidente quando uno sparuto numero di 15 cardinali si riunì a Roma ed elesse papa Angelo Correr – veneziano, patriarca di Costantinopoli ( come lo fu San Flaviano patrono di Recanati ) e governatore della Marca di Ancona – con il nome di Gregorio XII. Il nuovo papa si contrappose a Benedetto XII eletto dai cardinali francesi e residente ad Avignone. In un successivo concilio convocato a Pisa i cardinali presenti deposero i due papi giudicandoli eretici e facinorosi e ne elessero un terzo, Alessandro V. Ma è proprio Gregorio XII che risolse la situazione affidandosi a un principe Malatesta di Rimini che appoggiò un gruppo di cardinali risoluti che convocarono il Concilio di Costanza. Nella giornata d’inizio il Malatesta dichiarò a nome di Gregorio XII la volontà liberamente espressa di rinunciare alla carica di papa. Deposto contestualmente Benedetto XII, si procedette all’elezione del nuovo Pontefice. Nel 1417 dopo aver abdicato ritornò ad essere Angelo Correr e venne nominato pontefice emerito di Roma. Per la sua sepoltura scelse la Cattedrale di Recanati. Alla chiesa matrice il nobile veneziano donò due frammenti della Croce che portava sempre con se. La sua sepoltura è nella cattedrale nell’andito di accesso alla sacrestia accanto alle tombe di Angelo da Bevagna e Nicolò Delle Aste, colui che fece iniziare i lavori di costruzione della Basilica di Loreto. Un gruppo di devoti proveniente da Roma che assistette alla riesumazione della salma fatta negli anni sessanta giurò che quando la tomba fu aperta si sentì un profumo di rose inconfondibile.

LA FIERA INTERNAZIONALE E GLI ARTISTI

Nel 1422, Papa Martino V ordinò che nella già celebre fiera annuale che si svolgeva a Recanati, i mercanti, le merci e i concorrenti, avessero libero e sicuro accesso. Questo rafforzò notevolmente la fiera che contribuì in modo sensibile allo sviluppo economico della città, consentendo di intrecciare relazioni diplomatiche coi principali centri italiani ed europei. Per due secoli Recanati ebbe un ruolo di rilievo negli scambi commerciali dell'Adriatico; nel corso degli anni vi giunsero uomini di lettere, come l'umanista Antonio Bonfini, giuristi, come Antonio da Cannara, e celebri pittori, quali Lorenzo Lotto, Guercino, Caravaggio, Sansovino, Luigi Vanvitelli. In questo clima, nella metà del cinquecento, una famiglia di scultori, i Lombardi (Aurelio, Ludovico e Girolamo Lombardi), giunsero dalla nativa Ferrara e Venezia per lavorare a Loreto e aprirono la loro fonderia dietro la chiesa di San Vito. Col tempo Recanati divenne un importante centro fondiario. Altri si aggiunsero a loro: Tibuzio Vergelli di Camerino, Antonio Calcagni (padre di Michelangelo Calcagni,scultore), Sebastiano Sebastiani, Tarquinio e Pier Paolo Jacometti, Giovan Battista Vitali. Furono la scuola scultorea recanatese a dare il via alla tradizione di orafi e argentieri che da allora hanno lavorato sul territorio nei secoli successivi.

LORETO

La pietà popolare e il numero dei visitatori crebbero a tal punto che nel 1437 Recanati inviò dapprima un sindaco e quindi un capitano della villa. Dal 1468, per volere del vescovo di Recanati Nicolò de Astis, si diedero inizio ai grandi lavori della Basilica, ben protetta da imponenti muraglioni che le danno ancora oggi l'aspetto di una fortezza. L'anno seguente Papa Paolo II diede forte impulso al cantiere. Infatti da qualche tempo gravava la grande minaccia dei Turchi, atti a continue scorribande nell'Adriatico e a violente razzie, distruzioni e uccisioni una volta approdati a terra. Notizie di tentativi di sbarchi si hanno nel 1456 a Porto Recanati, col pieno proposito di assaltare il Santuario, ma lo sbarco fu coraggiosamente respinto dagli abitanti; un altro vi fu nel 1479 a Grottammare con gravi conseguenze e un altro ancora l'anno seguente con stragi in Puglia. Il 5 giugno 1518 il sultano turcoSelim I, detto Il Crudele, assaltò Porto Recanati riuscendo a penetrare nel castello e a depredarlo. Il terrore scaturito da questo gesto spinse Papa Leone X ad ordinare la costruzione di una nuova e forte cinta muraria in brevissimo tempo. Furono impiegati tre grandi architetti del tempo: Cristoforo Resse da Imola, Andrea Sansovino e Antonio da Sangallo il Giovane. Al contempo furono messi al lavoro ben 400 operai. Nel 1482 Loreto viene elevata a parrocchia dal sempre più crescente numero dei residenti e da quanti operavano nel paese; aumentavano, così, tutti quei servizi che facevano accrescere sia il benessere, sia il lavoro e tutti quegli uffici che attiravano popolazioni da altre zone. Venne costruito un ospedale e dimore per i pellegrini che arrivavano da ogni parte del mondo. L'indulgenza plenaria[9] che Papa Gregorio XIII concesse ai fedeli che avessero visitato il luogo sacro nelle "Feste principali del Signore e della Madonna" contribuì a far lievitare il flusso dei pellegrini.

L'APPARIZIONE DELLA VERGINE DELLE GRAZIE

Il 21 marzo 1456 la Beata Vergine apparve miracolosamente ad una giovane albanese di nome Elena. Slavi e albanesi erano presenti in gran numero nelle campagne marchigiane, rifugiatisi qui per sfuggiti ai predoni turchi nelle coste dalmate. Nel punto dell'apparizione fu costruita di lì a poco la chiesetta di Santa Maria delle Grazie.

LA BATTAGLIA DI LEPANTO

IL 7 OTTOBRE 1571 A LEPANTO

NELL'ARMATA VENDICATRICE

DEL MONDO CRISTIANO FURONO

BEN CENTO E OTTO GLI ACCORSI

DA QUESTO TERRITORIO SOVENTE

BATTUTO DA INCURSIONI TURCHESCHE

E NON PIU' CHE SEI RITORNARONO

CON PAOLO GIGLI CAPITANO

DA QUELLE ACQUE FATTE GLORIOSE

DI EROISMO E DI TRIONFO

Una lapide sul castello di Porto Recanati - dove vivo - ricorda il capitano Paolo Gigli che guidò alla battaglia di Lepanto centonove recanatesi, di cui "non men che sei ritornarono".

ANTEFATTI

Per oltre un secolo infatti, più precisamente dal 1456 al 1562 la vita del Porto di Recanati fu travagliata da incursioni e minacce di scorrerie dei pirati Turchi.

Nel lontano 1480 a Recanati si dette inizio alla ricostruzione del porto, con un progetto di Baldassarre degli Ortoni di Bologna del 1412. Nel 1520, dopo aver già costruito buona parte di un molo e dei magazzini merci, con grande soddisfazione delle autorità di Recanati, si dette inizio alle attività portuali. Iniziarono quindi ad attraccare grossi barconi da cui vennero scaricate e stoccate merci per l’importante fiera annuale di Recanati; fiera che solitamente durava diversi mesi. In quell’anno sbarcò un marinaio albanese di nome Daicù, che in seguito iniziò a lavorare come manovale nel porto; in breve si ambientò e fu benvoluto da tutta la comunità, fino ad essere considerato come uno del posto; tale Daicù iniziò a frequentare una ragazza del posto di nome Maria Giri. Ben presto però nell'anno 1520 si scoprì il vero volto di Daicù; in una notte di settembre si presentarono davanti al porto due navi di ladroni Turchi con più di cento pirati di Solimano. Appena sbarcati saccheggiarono e incendiarono tutte le poche case del posto, massacrando molte persone, facendo prigionieri gli uomini più validi, per portarli ad Istambul e metterli ai remi come schiavi sulle loro imbarcazioni. I pirati si misero poi in marcia verso Loreto, dove saccheggiarono e incendiarono la basilica. Durante il loro ritiro, Daicù sparì; fu allora che si scoprì che era una spia al soldo dei Turchi, era stato mandato sul posto per valutare le forze di difesa e l'accesso alla Basilica di Loreto, per saccheggiarla. In seguito tutto il materiale che serviva per la costruzione del porto, fu invece utilizzato per la ricostruzione della basilica e migliorarne la fortificazione, diventando di fatto l’unica basilica cristiana fortificata. La costruzione del porto non fu più ripresa.

LA BATTAGLIA

Nell’ anno 1571 il Pontefice Papa PIO V, volendo dotare le proprie galere di remigi (uomimi ai remi), ordinò alla città di Recanati di arruolare n° 108 remiganti agli ordini del capitano Paolo Gigli. Questi furono imbarcati sulla galera Elbigina, composta da crociatimarchigiani, che quando l’ammiraglia turca riuscì a penetrare per un lato nello schieramento cristiano si sacrificò buttandosi contro l’ammiraglia turca. Fu così che i marchigiani presero il controllo della nave ammiraglia, uccisero Mehmet Alì Pascià e misero fine alla battaglia.

LA MADONNA DI LORETO

La vittoria di Lepanto è intimamente legata al Santuario di Loreto. Il culto speciale alla Madonna del Rosario ebbe origine e sviluppo dopo questa storica battaglia. La vittoria fu ottenuta mediante il visibile patrocinio della Vergin Loretana. L’invocazione “Aiuto dei Cristiani” venne aggiunta alle Litanie Lauretane dopo questa vittoria. Anche San Pio V attribuì la vittoria alla Vergine di Loreto. Come ricordo e come riconoscenza nei medaglioni degli “Agnus Dei” fece porre l’immagine di Loreto con sopra le magnifiche parole: “Vera Domus florida quae fuit in Nazareth”. Sotto volle che si scrivesse: “Sub tuum praesidium” per far comprendere a tutti a chi si doveva attribuire il merito della vittoria. Dato che la vittoria di Lepanto avvenuta nel giorno in cui le confraternite del Rosario facevano tradizionalmente particolari devozioni. Pio V stabilì che il 7 di ottobre fosse giorno festivo consacrato a S. Maria delle Vittorie sull’Islam, Gregorio XIII trasferì la festa alla prima domenica del mese di ottobre con il nome di Madonna del Rosario. Altro fatto che ci fa vedere l’intervento della Vergine Loretana nelle sorti della battaglia. Mentre Marcantonio Colonna, comandante dell’armata papale, partiva per l’Oriente, la moglie Donna Felice Orsini con altre dame si portò a Loreto a pregare per lo sposo e per la vittoria. Passò giorni e notti in devotissima preghiera. Un giovane ebreo vedendo il suo fervore e la sua fede si convertì e ricevette il Battesimo in Santa Casa. Donna Orsini gli fece da madrina e se lo prese come paggio. Roma preparò un ingresso trionfale al condottiero dell’armata papale, ma il Duce cristiano, riconoscendo che il merito della vittoria non era suo ma della Vergine di Loreto, differì il ritorno alla Capitale e venne a Loreto a ringraziare la Madonna. Tutta l’armata papale approdò al Porto di Recanati. Il comandante, gli ufficiali e i cristiani liberati dai Turchi, a piedi, con il capo scoperto, cantando inni di gioia e di ringraziamento, salirono al colle loretano” . Nel 1576 venne a Loreto Don Giovanni d’Austria. Egli veniva a sciogliere il voto fatto cinque anni prima alla Madonna, quando partì per la battaglia di Lepanto. Fino allora ne era stato sempre impedito da pressanti affari politici e militari. Nel cuore dell’inverno, a cavallo, venne a Loreto da Napoli. Appena vide da lontano il Santuario, si fermò, s’inchinò e si scoprì il capo in segno di riverenza. “Poiché alla benedetta Cella pervenne, fatta una general confessione, alla Madonna grazie infinite rendette; né di ciò appagato, aggiunse allora al voto già adempiuto un ricco dono di danari. Come ebbe soddisfatto al voto ed alla pietà, a Napoli ritornò, seco portando un gran desiderio di quella amabilissima Signora di Loreto”. Circa 40.000 erano i rematori dell’armata turca a Lepanto. Moltissimi di essi erano cristiani. Quindicimila furono liberati nella grande battaglia e riportati in Europa sulle navi cristiane. “E’ assai noto che nella medesima giornata, prima che al fatto si desse principio, gli schiavi cristiani dai Turchi posti alle catene per vogare, si votarono a Santa Maria di Loreto per la libertà loro”. Tutti poi o in gruppo o alla spicciolata vollero venire a Loreto a sciogliere il loro voto. “E vollero che quivi restasse di tanto celeste beneficio qualche memoria: lasciarono alla loro Liberatrice le catene che ai remi gli tenevano legati”. Queste catene servirono per fabbricare le cancellate dei dodici altari della navata centrale della Basilica, dove rimasero a perenne ricordo per quasi due secoli. Infine “essendosi poste alle dette Cappelle li balaustri di marmo, furono levati quei cancelli, e quel ferro commisto indistintamente con altro fu impiegato in occorrenze di varie fabbriche spettanti all’istesso Santuario”. Con le catene degli schiavi venuti a Loreto furono fatti, oltre le cancellate delle Cappelle, i quattro cancelli della Santa Casa che ancora si conservano al loro posto per ricordo. Con le grandi lance fu fatto un recinto alla fontana del Maderno e con le frecce una caratteristica cancellata a una Cappella della Basilica. Furono infine asportati tutti, perché corrosi dalla ruggine e soprattutto perché un’altra linea s’imponeva nelle Cappelle per armonizzare con i nuovi altari.

LA PERDITA DI LORETO

Il Santuario della Santa Casa, per la sua importanza biblico-teologica, è stato sempre oggetto di speciali cure da parte della Santa Sede. Già con Sisto IV, nel 1476, ci fu un primo tentativo di porlo sotto la sua diretta dipendenza, ciò che si concretizzò in maniera ufficiale e duratura con la "bolla In sublimia" del 21 ottobre 1507 di Giulio II. I papi provvidero al governo del santuario tramite un cardinale protettore, residente a Roma, e un governatore residente a Loreto. Promulgando la bolla il papa istituì il governatorato pontificio della Santa Casa, sottraendo l’area santuariale alla potestà canonica della Diocesi e alla giurisdizione fiscale e giudiziaria di Recanati. La storiografia ha rammentato il danno istituzionale e economico subito dal comune marchigiano, leggendo la commissione e l’iconografia del polittico come una manifestazione (in pratica una protesta) della volontà di riscatto della città menomata dalle brame papali Giulio II non fu il primo pontefice ad accarezzare l’idea di annettere la Santa Casa, le cronache ricordano che fu l’opposizione dei recanatesi a far fallire i tentativi analoghi di Martino V nel 1424 e di Sisto IV nel 1476. Nel 1508 Recanati avviò con la Camera apostolica una conciliazione per mitigare gli effetti finanziari della bolla, ma la città nulla poteva sul fronte giuridico o militare per contrastare la scelta del papa guerriero. n realtà è vero che Sisto IV scelse la via diplomatica e rese nulla la bolla scritta nel 1476, ma Francesco della Rovere nello stesso anno aggirò l’ostacolo e divenne il governatore de facto del santuario e del borgo di Loreto, insediando suo nipote sulla Cattedra episcopale recanatese. Il cardinale di Recanati, così era appellato Girolamo Basso della Rovere, era una delle porpore più potenti del Sacro Collegio e governò la Santa Casa per trent’anni fino al 1507, anno della sua morte. L'obolo del santuario fu destinato da Giulio II al finanziamento della sua impresa più ambiziosa e magnifica: la fabbrica della Basilica di San Pietro in Vaticano. Nel 1586 Papa Sisto V elevò a rango di città il castello di Loreto, edificato intorno alla Chiesa di Santa Maria, fino ad allora territorio sotto la giurisdizione di Recanati.

fonte:

www.stefanogiri.eu

www.santuarioloreto.it